一、由細菌引起的鰓問題

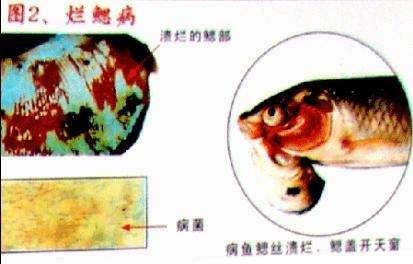

1、發生情況:由細菌引起的魚類爛鰓問題主要涉及的是由柱狀黃桿菌引起的爛鰓病,細菌性爛鰓又稱“烏頭瘟”。常與腸炎、赤皮病并發,使病情復雜化。發病魚游動緩慢、反應遲鈍、呼吸困難、食欲減退或不吃食,體色變黑,尤其頭部烏黑,病魚鰓絲腐爛帶有污泥,鰓蓋內表面的皮膚往往充血發炎,中間部分常糜爛成一圓形或不規則形的透明小窗,俗稱“開天窗”。鰓上的粘液增多、鰓絲腫脹,鰓絲末端腐爛缺損,軟骨外露;鰓的某些部位因局部缺血而呈淡紅色或灰白色;有的部位則因局部淤血而呈紫紅色,甚至有小出血點。在病變鰓絲的周圍常粘附著壞死脫落的細胞、粘液和水中各種雜物,鰓的邊緣色澤常變淡,呈“鑲邊”狀。主要危害草魚、青魚,從魚種至成魚均可受害,尤其以0.1-1斤之間的草魚種發病率、死亡率最高。每年的4-10月為其流行季節。水溫15℃以上開始發病,水溫越高越易暴發流行,致死時間也越短。帶菌魚是最主要的傳染源,其次是被菌污染的水及塘泥。

2、防治方法:堅持防重于治的原則,日常養殖中要保持水質清爽、溶氧充足、養殖密度適當是預防該病的關鍵條件。平時注意魚種下塘前用10mg/L高錳酸鉀藥浴15-30min,或用2%-4%食鹽水溶液藥浴5-10min。養殖過程中要定期水體消毒,建議每畝每米用100-125ml“強碘”全池潑灑。發病季節,全池潑灑“甲可凈” 每畝水面(1米水深)使用200-300g,加水稀釋100倍后全池均勻潑灑,也可以用“PV碘”或“菌克”。

二、寄生蟲引起的鰓問題

1、發生情況:寄生蟲引起魚類鰓問題時,常表現出魚狂躁不安,食量下降,在不缺氧情況下會有少量浮頭,取少許鰓絲或從鰓上刮取少許粘液,在顯微鏡下觀察,看到大量蟲體后即可確診。常見有鰓隱鞭蟲、鯉碘泡蟲、指環蟲、車輪蟲、斜管蟲,中華鳋和三代蟲等。

2、防治方法:放養前徹底清塘,減少病原體;加強管理,增強魚體抵抗力;魚種入池前用高錳酸鉀浸泡消毒。如果寄生蟲寄生的量比較多,選用“本草蟲克”每畝(1米水深)用量150~200mL,其含豐富的生物堿、有機酸、蛋白質、鞣質等有效成分,能夠有效抑制養殖水體的原生動物、車輪蟲、指環蟲、孢子蟲、錨頭蚤等。

三、由真菌引起的鰓問題

1、發生情況:主要是由鰓霉菌侵入鰓部而引起的。鰓組織被鰓霉菌侵蝕破壞,呈不規整白點狀,失去正常的鮮紅色,色澤蒼白,病情嚴重的魚鰓長滿棉絮狀物,象一塊小棉球。魚出現呼吸困難、無食欲、鰓粘液增多、出血、淤血發黑癥狀,取少許鰓組織壓片鏡檢,見到大量菌絲進入鰓小片組織,血管或軟骨中生長。

2、防治方法:預防的關鍵在于保持水質清新。⑴清除池中過多淤泥,用生石灰徹底清塘;⑵發病魚池需大量換水,改良水質;⑶用“漢寶硫醚星”用量為80-100ml/畝*米;用甲可凈全池潑灑,效果顯著。

四、其它

在養殖過程中,營養性因素和水環境惡化也會引發鰓病,當然這種因素也會引起其他疾病的發生。如單純追求生長速度,過量投喂高蛋白、高脂肪、高碳水化合物飼料,使魚體變得肥胖、體色有花斑塊、鰭條末端潰爛、肌肉無彈性、缺乏活動能力、應激能力差、腹內多脂肪、肝脾腎腫大如蒸蛋花或豆花壯,或是過量或在飼料中長期添加抗生素和其它抑菌藥物,致使魚類肝腎病變或黃或花或綠、或易碎或萎癟多皺,或硬化產生腹水,繼而由肝腎病變誘發魚類鰓問題。對于該類鰓病,主要以預防為主,在日常養殖過程中,應加強飼養管理,保持優良水質,合理投喂配合飼料,做到營養均衡,飼料中可以添加保肝護膽,提高免疫力的產品,增強魚體抗病力。

中國鰻魚網報道

.bmp)

中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。