1.場地的選擇

養鰻場選址時要選擇交通方便、防洪能力強、水源充足、水質穩定的地方。水源以山坑水及地下水為佳。土質不含汞等有害重金屬物質,以壤土為佳。養鰻場應遠離大型工廠等易產生污染的地方,與其他水產或禽畜養殖場的直線距離至少在1000米以上。

2.養鰻場的建造及配套設施

每個養鰻場至少有一個水質凈化池,池塘進、排水口必須分開。成鰻養殖池以正方形為佳,面積5~10畝,水深1.8~2米。每2.5~3畝配備0.75千瓦增氧機1臺。

3.池塘清整、放養前的水質培養

已養過鰻魚的池塘,特別是飼養多年的老池,淤泥較厚,必須對淤泥進行徹底清整,至少1 年清整 1 次。投苗前 1 個月左右池塘進水 20~30 厘米,用生石灰 250 千克/畝加漂白粉 12.5 千克/畝進行消毒。1周后加水至1.5米左右。然后施入無機肥培養水質,經試水無毒后可放苗。

4.放養密度

5.投餌

5.投餌

選擇營養全面、質量穩定的品牌飼料是無公害養殖生產的重要保證。另外,由于土池的生態環境復雜,必須根據不同的季節制訂不同的措施。

(1)在春末、秋初鰻魚疾病高發季節,飼料的投喂量減到平常的80%左右,即投喂量為體重的1%左右,以防鰻魚攝食過飽誘發鰻病的發生。

(2)夏季氣候炎熱,投餌次數從每天兩次改為1次,且在早上6時以前投喂。早上投喂的好處在于此時池水的溫度較低,而且未形成熱分層現象,此時投喂可避免鰻魚攝食時溫度過高,以至產生應激反應引起鰻病的發生。另外,早上太陽升起后,由于浮游植物光合作用產生氧氣,池水溶解氧增加,鰻魚攝食后消化吸收好,殘餌及排泄物在有氧環境下進行分解,有利于穩定池塘的水質。

(3)投餌時,應添加魚油和維生素E等,以提高飼料的利用率,增強鰻魚的體質和對病害的抵抗力。魚油的添加量為2%~3%。

6.水質管理

(1)水溫:水溫是影響水生生物新陳代謝強度的重要因素之一,在水溫26~30℃時,日本鰻鱺攝食等生理活動活躍,因此,對水溫的調節尤為重要。夏季高溫季節適當提高水位,以降低水溫。換水應在下半夜水溫較低時進行,以減少由于溫差引起的鰻魚應激反應。冬季適當降低水位,使陽光能直射到池底,提高池水水溫。

在池塘中種養部分水浮蓮,可吸收池水的氨氮、有機物等有害物質,有利于改善池塘水質。

(2)pH:由于工業發展原因,酸雨問題日益嚴重,在養殖過程中每次大雨過后鰻魚經常出現停食或發生暴發性病害現象,這與酸雨引起的池水pH劇變有直接關系。所以,在大雨過后應適當潑灑生石灰,以保持池水pH的穩定,生石灰的用量為10~15毫克/升。平常應對池水的pH經常進行測量,pH偏低時應盡快潑灑石灰水,以保持池水的pH穩定。

(3)溶解氧:在土池的飼養過程中,池水的溶解氧要求3毫克/升以上,水中的溶解氧來源主要依靠池塘中浮游生物的光合作用,因此,日常飼養中,對池塘中浮游生物群落的控制非常重要,這也是日常管理的主要工作。

藻類的培養:土池養鰻水質的理想藻類是綠藻,而不是微囊藻。因為如果池水中的藻類以微囊藻為主的種群,在強烈的光合作用下,微囊藻會形成水華充滿水面,并很快老化、腐爛發臭,對鰻魚的攝食和生長影響極大。微囊藻過多時,應進行大換水,然后從其他池塘中引進綠藻,反復數次使池塘中的綠藻成為優勢種群為止。池塘要適當混養鳙鰱等魚類,以控制浮游生物的種群密度和攝食殘餌,減少耗氧量。

藥物控制浮游動物的數量:池水中的浮游動物繁殖旺盛、水色變清淡或混濁時,潑灑1.5毫克/升的高錳酸鉀,然后再全池潑灑 0.3~0.5 毫克/升的敵百蟲。

開動增氧機:晴天中午開機2~3小時,將上層飽和的溶解氧通過水的對流作用帶到中、底層,提高底層的含氧量;晚上10時左右開機至早上日出之前停機。當水溫32℃時,上層水溫高,下層水溫低,中午不應開增氧機,以免打破熱分層,使整個水體的水溫上升,對鰻魚的生長不利。陰雨天,視具體情況決定開機時間。

7.病害防治

(1)生態防治:在鰻魚無公害養殖過程中,病害的防治應以生態防治為主。鰻病的生態防治就是通過一定措施,使池塘的生態系統保持平衡狀態,為鰻魚的生長活動創造一個有利的小環境,增強其抵抗疾病的能力,以達到防治病害的目的。目前鰻魚養殖的生態防治方法有清整池底、換水、過池、調節水溫、改善生物種群結構、調節放養密度等。

清整池塘:池塘清整是生態防治病害的重要環節。

換水:換水的作用一是稀釋有毒的代謝產物,使之毒性減少;二是減少病原體在水中的密度,并補充池水溶氧量,改善水體環境,增強鰻魚的抗病力。

過池:在鰻魚疾病流行、池水污染嚴重、用藥困難或產生抗藥性時,將鰻魚捕撈后用1%~3%的鹽水進行藥浴處理,再轉入預先消毒、培養好水質的鰻池中飼養。這是最為實效的病害防治措施。

停食:停食可使鰻魚處于饑餓狀態,對有細菌性內臟病的鰻魚康復較為有效。

調節水溫:調節養鰻池水溫有兩方面的作用,一方面通過升高水溫,使一些喜低溫的病原體生長繁殖受到抑制,數量急劇減少,從而減少鰻魚感染的機會;另一方面,通過調節水溫使鰻魚有一個最佳的生長環境,提高抗病能力。土池養鰻的水溫調節主要通過升降水位及換水等方法實現。

改善池塘生物種群結構:在生產上用人為方法來改善池塘生物種群結構以達到防治病害目的。主要方法有:①加入有益生物,在鰻池中加入光合細菌等活性菌,能使水中的二氧化碳、氨、硫化氫、硝酸鹽、亞硝酸鹽等有害物質轉化為無害物質;②在鰻池中定向培育或加入綠藻,使池水氧含量更加均勻;③混養鳙魚,控制水蚤及輪蟲繁殖,使水質更為穩定;④根據季節變化,及時調節鰻魚的飼養密度,避免放養密,導致水質惡化。

(2)藥物防治:定期用生石灰和漂白粉對鰻池水體進行消毒,生石灰在夏季每15天施用1次,冬季每30天施用1次,每次用量為15毫克/升;漂白粉每半月施用1次,用量為0.7~l毫克/升。防治細菌性腸炎,在餌料中添加大蒜素投喂,用量為50毫克/千克魚,連用4~7天。防治細菌性爛鰓,在餌料中添加大黃、黃柏、黃芩、穿心蓮合劑,用量為5毫克/千克魚,加0.5千克食鹽拌餌投喂,連用7天。

養鰻場選址時要選擇交通方便、防洪能力強、水源充足、水質穩定的地方。水源以山坑水及地下水為佳。土質不含汞等有害重金屬物質,以壤土為佳。養鰻場應遠離大型工廠等易產生污染的地方,與其他水產或禽畜養殖場的直線距離至少在1000米以上。

2.養鰻場的建造及配套設施

每個養鰻場至少有一個水質凈化池,池塘進、排水口必須分開。成鰻養殖池以正方形為佳,面積5~10畝,水深1.8~2米。每2.5~3畝配備0.75千瓦增氧機1臺。

3.池塘清整、放養前的水質培養

已養過鰻魚的池塘,特別是飼養多年的老池,淤泥較厚,必須對淤泥進行徹底清整,至少1 年清整 1 次。投苗前 1 個月左右池塘進水 20~30 厘米,用生石灰 250 千克/畝加漂白粉 12.5 千克/畝進行消毒。1周后加水至1.5米左右。然后施入無機肥培養水質,經試水無毒后可放苗。

4.放養密度

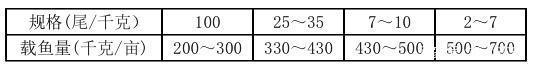

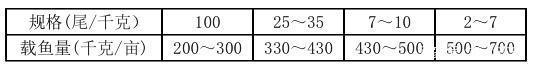

鰻魚無公害養殖生產中放養密度的確定是一項最為重要的工作,只有適當的疏養,才能做到在不影響池塘的生產力情況下減少病害的發生。現根據本地區的實際情況,池塘的載魚量確定如表1。

表1 不同規格鰻魚池塘的載魚量

選擇營養全面、質量穩定的品牌飼料是無公害養殖生產的重要保證。另外,由于土池的生態環境復雜,必須根據不同的季節制訂不同的措施。

(1)在春末、秋初鰻魚疾病高發季節,飼料的投喂量減到平常的80%左右,即投喂量為體重的1%左右,以防鰻魚攝食過飽誘發鰻病的發生。

(2)夏季氣候炎熱,投餌次數從每天兩次改為1次,且在早上6時以前投喂。早上投喂的好處在于此時池水的溫度較低,而且未形成熱分層現象,此時投喂可避免鰻魚攝食時溫度過高,以至產生應激反應引起鰻病的發生。另外,早上太陽升起后,由于浮游植物光合作用產生氧氣,池水溶解氧增加,鰻魚攝食后消化吸收好,殘餌及排泄物在有氧環境下進行分解,有利于穩定池塘的水質。

(3)投餌時,應添加魚油和維生素E等,以提高飼料的利用率,增強鰻魚的體質和對病害的抵抗力。魚油的添加量為2%~3%。

6.水質管理

(1)水溫:水溫是影響水生生物新陳代謝強度的重要因素之一,在水溫26~30℃時,日本鰻鱺攝食等生理活動活躍,因此,對水溫的調節尤為重要。夏季高溫季節適當提高水位,以降低水溫。換水應在下半夜水溫較低時進行,以減少由于溫差引起的鰻魚應激反應。冬季適當降低水位,使陽光能直射到池底,提高池水水溫。

在池塘中種養部分水浮蓮,可吸收池水的氨氮、有機物等有害物質,有利于改善池塘水質。

(2)pH:由于工業發展原因,酸雨問題日益嚴重,在養殖過程中每次大雨過后鰻魚經常出現停食或發生暴發性病害現象,這與酸雨引起的池水pH劇變有直接關系。所以,在大雨過后應適當潑灑生石灰,以保持池水pH的穩定,生石灰的用量為10~15毫克/升。平常應對池水的pH經常進行測量,pH偏低時應盡快潑灑石灰水,以保持池水的pH穩定。

(3)溶解氧:在土池的飼養過程中,池水的溶解氧要求3毫克/升以上,水中的溶解氧來源主要依靠池塘中浮游生物的光合作用,因此,日常飼養中,對池塘中浮游生物群落的控制非常重要,這也是日常管理的主要工作。

藻類的培養:土池養鰻水質的理想藻類是綠藻,而不是微囊藻。因為如果池水中的藻類以微囊藻為主的種群,在強烈的光合作用下,微囊藻會形成水華充滿水面,并很快老化、腐爛發臭,對鰻魚的攝食和生長影響極大。微囊藻過多時,應進行大換水,然后從其他池塘中引進綠藻,反復數次使池塘中的綠藻成為優勢種群為止。池塘要適當混養鳙鰱等魚類,以控制浮游生物的種群密度和攝食殘餌,減少耗氧量。

藥物控制浮游動物的數量:池水中的浮游動物繁殖旺盛、水色變清淡或混濁時,潑灑1.5毫克/升的高錳酸鉀,然后再全池潑灑 0.3~0.5 毫克/升的敵百蟲。

開動增氧機:晴天中午開機2~3小時,將上層飽和的溶解氧通過水的對流作用帶到中、底層,提高底層的含氧量;晚上10時左右開機至早上日出之前停機。當水溫32℃時,上層水溫高,下層水溫低,中午不應開增氧機,以免打破熱分層,使整個水體的水溫上升,對鰻魚的生長不利。陰雨天,視具體情況決定開機時間。

7.病害防治

(1)生態防治:在鰻魚無公害養殖過程中,病害的防治應以生態防治為主。鰻病的生態防治就是通過一定措施,使池塘的生態系統保持平衡狀態,為鰻魚的生長活動創造一個有利的小環境,增強其抵抗疾病的能力,以達到防治病害的目的。目前鰻魚養殖的生態防治方法有清整池底、換水、過池、調節水溫、改善生物種群結構、調節放養密度等。

清整池塘:池塘清整是生態防治病害的重要環節。

換水:換水的作用一是稀釋有毒的代謝產物,使之毒性減少;二是減少病原體在水中的密度,并補充池水溶氧量,改善水體環境,增強鰻魚的抗病力。

過池:在鰻魚疾病流行、池水污染嚴重、用藥困難或產生抗藥性時,將鰻魚捕撈后用1%~3%的鹽水進行藥浴處理,再轉入預先消毒、培養好水質的鰻池中飼養。這是最為實效的病害防治措施。

停食:停食可使鰻魚處于饑餓狀態,對有細菌性內臟病的鰻魚康復較為有效。

調節水溫:調節養鰻池水溫有兩方面的作用,一方面通過升高水溫,使一些喜低溫的病原體生長繁殖受到抑制,數量急劇減少,從而減少鰻魚感染的機會;另一方面,通過調節水溫使鰻魚有一個最佳的生長環境,提高抗病能力。土池養鰻的水溫調節主要通過升降水位及換水等方法實現。

改善池塘生物種群結構:在生產上用人為方法來改善池塘生物種群結構以達到防治病害目的。主要方法有:①加入有益生物,在鰻池中加入光合細菌等活性菌,能使水中的二氧化碳、氨、硫化氫、硝酸鹽、亞硝酸鹽等有害物質轉化為無害物質;②在鰻池中定向培育或加入綠藻,使池水氧含量更加均勻;③混養鳙魚,控制水蚤及輪蟲繁殖,使水質更為穩定;④根據季節變化,及時調節鰻魚的飼養密度,避免放養密,導致水質惡化。

(2)藥物防治:定期用生石灰和漂白粉對鰻池水體進行消毒,生石灰在夏季每15天施用1次,冬季每30天施用1次,每次用量為15毫克/升;漂白粉每半月施用1次,用量為0.7~l毫克/升。防治細菌性腸炎,在餌料中添加大蒜素投喂,用量為50毫克/千克魚,連用4~7天。防治細菌性爛鰓,在餌料中添加大黃、黃柏、黃芩、穿心蓮合劑,用量為5毫克/千克魚,加0.5千克食鹽拌餌投喂,連用7天。

中國鰻魚網(hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。